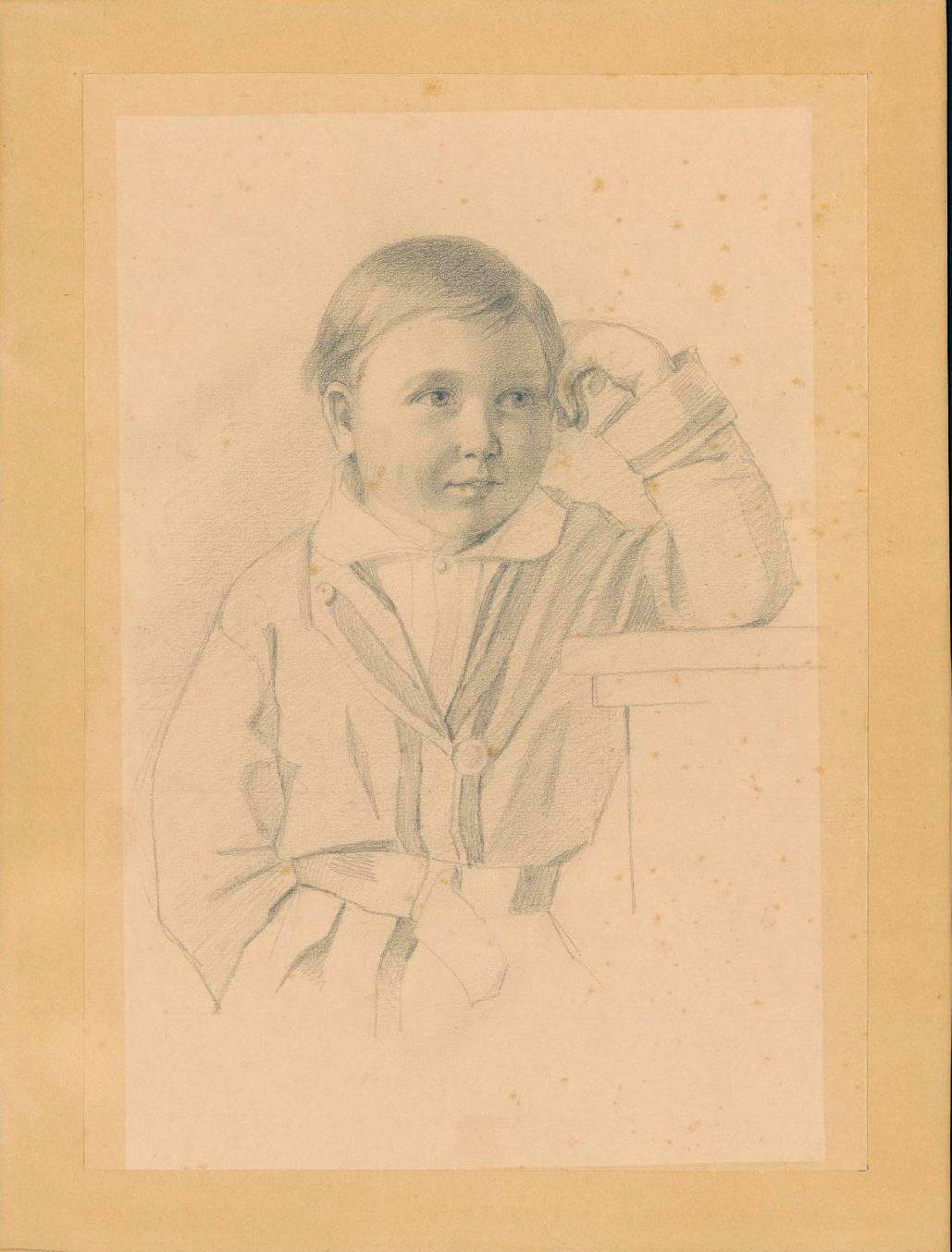

Zeichnungen der

Schweizerin Betsy Meyer (1831-1912)

Zentralbibliothek Zürich

Mit diesen beiden kleinen Portraits der Schweizer Künstlerin Betsy Meyer (1831-1912) aus Zürich, die der Museums-Förderstiftung aus Privatbesitz gespendet worden waren, konnte die Stiftung ein ihr wichtiges Anliegen erfüllen: die Weitergabe von Kunst an die geeigneten öffentlichen Sammlungen.

Die beiden Arbeiten gehen als Zustiftung in das Eigentum der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich über – der Ort, an dem der Nachlass der Schriftstellerin und bildenden Künstlerin Betsy Meyer betreut wird.

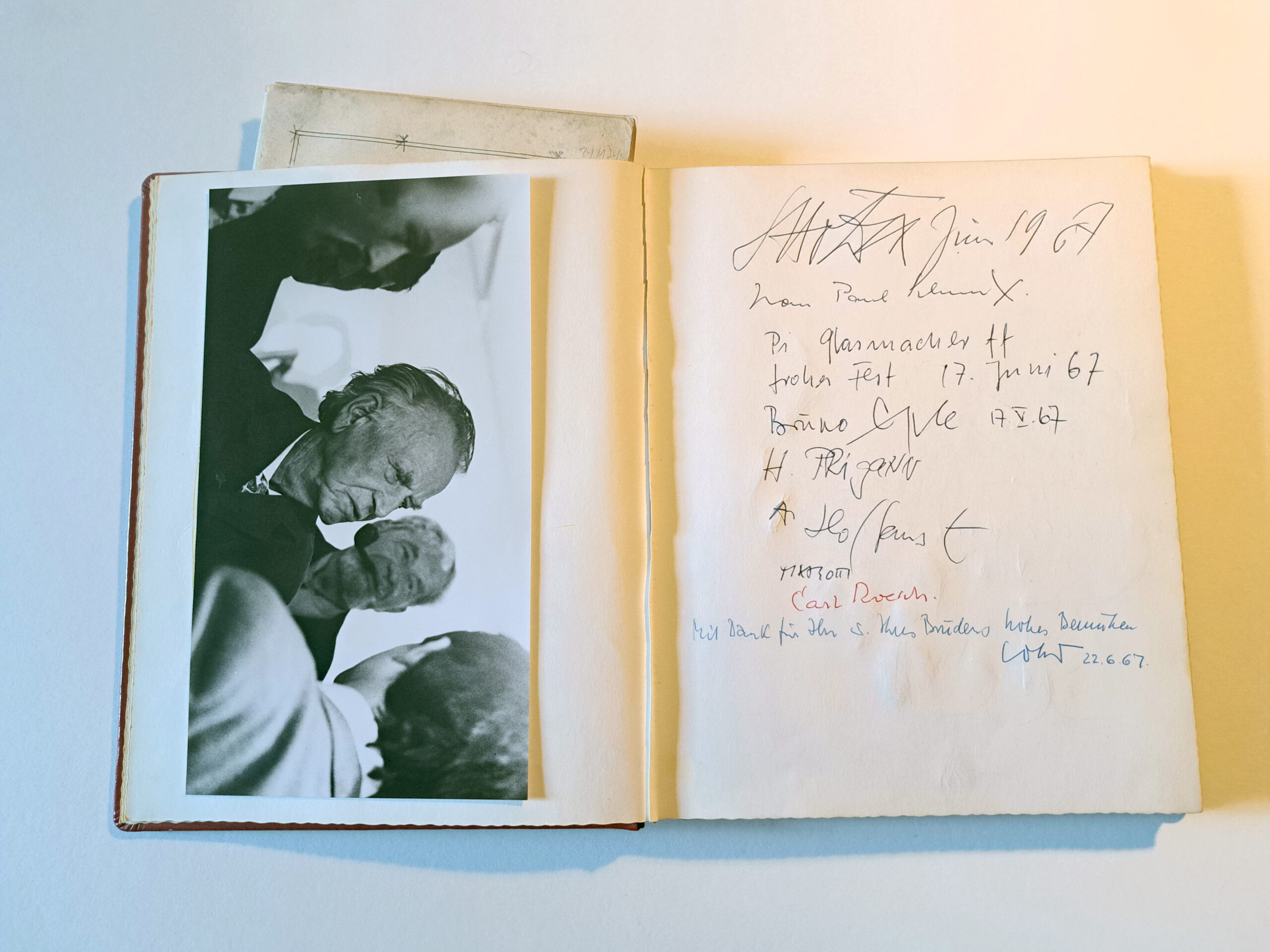

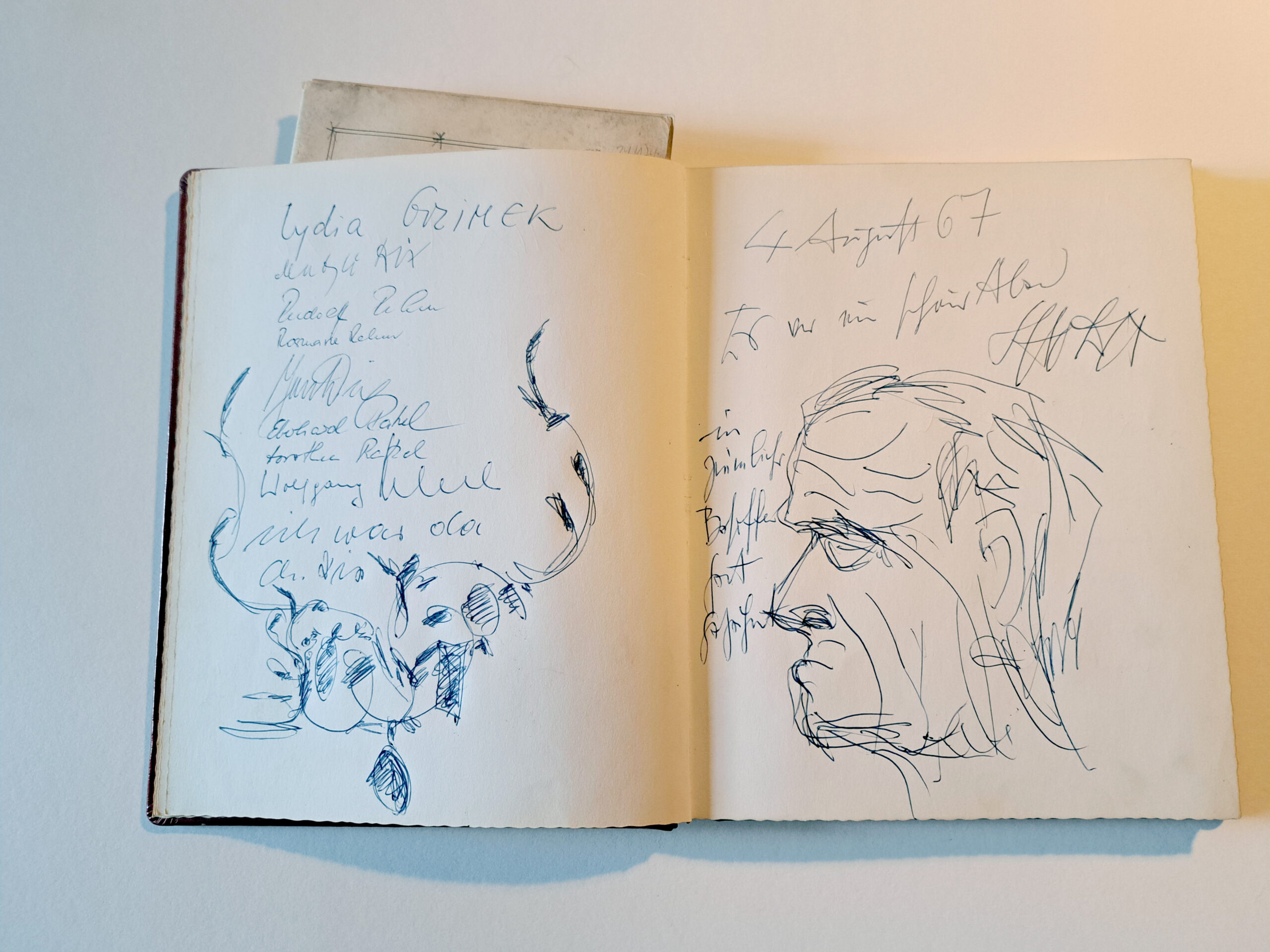

Gästebuch mit Zeichnung

von Otto Dix

Museum Haus Dix in Gaienhofen

Das Gästebuch der Galerie Rehbock in Stein am Rhein aus den 60er Jahren ist ein bedeutendes Dokument der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es enthält Anmerkungen und Skizzen von verschiedenen Künstlern und Gästen der Galerie, darunter auch von Otto Dix und anderen namhaften Persönlichkeiten der Kunstszene der Schweiz und des Bodenseeraumes.

In den 1960er Jahren gründete der Schweizer Fotograf Eric Bührer die Galerie Rehbock, die bis in die 1990er Jahre bestand und sich auf die Ausstellung von Kunstwerken vorwiegend Schweizer Künstler und Künstler aus dem Bodenseeraum spezialisierte. Die Galerie Rehbock trug als wichtiger kultureller Treffpunkt und Ausstellungsort in der Region maßgeblich zur Kunst- und Kulturszene und des Austausches bei.

Eric Bührer und sein Zwillingsbruder Bruno haben als Fotografen ebenfalls bedeutende Beiträge zur Dokumentation des Lebens und der Kultur in Stein am Rhein geleistet. Ihre fotografischen Arbeiten sind wichtige Zeugnisse der regionalen Geschichte und Kultur.

Das Gästebuch wurde der Museums-Förderstiftung gestiftet und wird im Sommer 2024 dem Museum Haus Dix als Leihgabe gegeben: diese Übergabe stellt eine wichtige kulturelle und historische Verbindung zwischen der Galerie Rehbock und dem Werk von Otto Dix her und bietet Besuchern des Museums die Gelegenheit, einen Einblick in das künstlerische Netzwerk und die kreative Atmosphäre der Galerie Rehbock zu gewinnen.

Das Museum Haus Dix – das ehemalige Atelier- und Wohnhaus von Otto Dix und seiner Familie in Hemmenhofen am Bodensee – ist heute ein Museum, das sein Leben und Werk sowie die Geschichte der Höri-Künstler dokumentiert, die auch z.T. zum Freundeskreis der Galerie Rehbock gehörten.

23° Stellare Plastik

Marc Schmitz

23° Neigungswinkel, 23m Länge, 23cm Durchmesser

LandArt im Branitzer Park

Die Museums-Förderstiftung freut sich, mit der Skulptur „23° – Stellare Plastik“ des Berliner Künstlers Marc Schmitz als zweites Projekt ihrer Tätigkeit eine ganz aktuelle, neu konzipierte Arbeit realisieren zu können.

Mit dieser Skulptur setzt der Künstler Marc Schmitz der Branitzer Parklandschaft in jahreszeitlicher Veränderung eine kühl reflektierende Installation entgegen. Sie nimmt Bezug auf die Ekliptik der Erdachse, die um 23° zur Himmelsachse geneigt ist. Aus dieser Konstellation ergeben sich die Jahreszeiten, der Sonnenstand im Tagesverlauf – und damit das Klima.

Ein vergoldetes Stahlrohr ragt inmitten von Wiesen und Bäumen aus dem Erdboden. Die Zahl 23 bestimmt Neigungswinkel, Länge und Durchmesser nach Grad, Meter und Zentimeter. Gestalt und Material korrespondieren mit dem Park, der einst nicht etwa „unberührte Natur“ ersetzt hat, sondern eine Kulturlandschaft durch eine andere: eine ideelle, malerische, memoriale, Welten und Kulturen zitierende.

Einerseits kontrastiert die Skulptur mit den klaren Verhältnissen von Horizontale und Vertikale im Branitzer Park, andererseits nimmt ihre vergoldete Oberfläche Bezug auf dessen historische Zierelemente. Die Skulptur erinnert zugleich an das das Werkzeug eines subtilen Geodäten, aber eines mit Perspektive auf die nach Jahrmillionen zählende „Tiefenzeit“ von Erdkörper und Planetenraum. Nicht zufällig steht die Arbeit in der Nähe der künftigen Neuen Branitzer Baumuniversität, welche klimaresistente Bäume für die Landschaftsparks züchten wird – denn der derzeitige Bestand wird möglicherweise in den nächsten Jahren, von Dürre und Krankheitsbefall gezeichnet, dahingehen,

Der Künstler

Marc Schmitz (*1963 in Hamburg, lebt in Berlin und Ulaanbaatar) studierte Philosophie und Medienkunst in München und Berlin. Teilnahme u.a. an Bangkok Art Biennale, BACC Bangkok in Thailand (2018), Jeju Biennale, Jeju Museum of Art in Südkorea (2017), Marrakech Biennale 6 in Marokko (2016), Nakanojo Biennale in Japan (2015), Double Edge, Folkestone Triennial in UK (2017), GNAP, Port Izmir Triennial in der Türkei (2017). Daneben Lehraufträge u.a. in China, Indien, auf den Philippinen.

www.marcschmitz.net

Das Kunstprojekt 23° – Stellare Plastik wurde innerhalb des Wettbewerbs „Kulturelle Heimat“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg sowie der Museums-Förderstiftung Berlin in Zusammenarbeit mit der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz realisiert.

Die statische Konstruktion wurde beraten und berechnet vom Büro Werner Sobek Berlin. / Dank an die MCR Engineering Lausitz / LEAG für die Herstellung der Skulptur.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

„La ferme des Collettes, Cagnes“ oder „Les Maroniers“

um 1910-14, Öl auf Leinwand, 46,7 x 55,5 cm

im Schlesischen Museum zu Görlitz

2020 konnte die Museums-Förderstiftung das Gemälde „La ferme des Collettes, Cagnes“ von Pierre-Auguste Renoir aus dem Nachlass der „Stiftung Eva Cassirer“ erwerben und dem Schlesischen Museum zu Görlitz als Dauerleihgabe anvertrauen.

Ein Teil der weitverzweigten, über die Generationen dennoch eng kooperierenden jüdischen Familie Cassirer, aus Breslau stammend, siedelte in der 2. Hälfte des 19. Jh. über Görlitz nach Berlin um. Hier gelang ihr ein rasanter ökonomischer und gesellschaftlicher Aufstieg. In der zweiten Generation prägten der Unternehmer Alfred Cassirer, seine Brüder Paul (Kunsthändler) und Richard (Neurologe) sowie sein Cousin, der Verleger Bruno Cassirer in den 1920er Jahren das kulturelle und geistige Leben maßgeblich mit.

Unser Bild stammt aus der in dieser Zeit zusammengetragenen Sammlung von Alfred Cassirer (+1932), die unter den Privatsammlungen in Berlin durch die unterschiedlichen Schwerpunkte (von Teppichen des 16. und 17. Jahrhunderts über ausgewähltes Porzellan bis hin zu einer hervorragenden Impressionisten-Sammlung) einen besonderen Rang einnahm. Das Gemälde wurde 1933 im Ermeler-Haus – zum Märkischen Museum Berlin gehörig – in einer umfangreichen Ausstellung mit 86 Gemälden, Zeichnungen und hochwertiger Graphik aus dem Nachlass von Alfred Cassirer gezeigt; Im Herbst 1933 wurde diese kurzfristig geschlossen. Als ‚Depositum Cassirer‘ wurde das Gemälde zusammen mit anderen Arbeiten aus dieser Sammlung ab 1936 im Kunstmuseum Basel bis 2010 aufbewahrt und ausgestellt.

Zum Bild:

Renoir hinterließ in den fast 60 Jahren seines Schaffens ca. 6000 Ölgemälde. Den weitaus größten Anteil darin nehmen Motive wie Akte, Portraits, feierliche Ereignisse, das Familienleben, größere Menschengruppen ein: Stillleben kommen immer wieder, wenngleich nur in kleinerer Zahl darin vor. Erst in seiner letzten Schaffensperiode, die mit seiner Übersiedlung nach Südfrankreich 1895 beginnt, entstanden eine größere Zahl an Landschaftssujets in größeren (ca. 45 x 60 cm) und kleinen (ca. 20 x 30 cm) Formaten. Diese Bilder sind farbiger, mit deutlich weniger Farb-Konturen und zugleich mit einer weicheren, skizzenhafteren Pinselführung.

1907 hatte Renoir das Gut Les Collettes in Cagnes-sur-Mer unweit von Nizza erworben. Im Herbst 1908 bezog er sein neugebautes Atelier- und Wohnhaus direkt neben der alten Ferme. Das Anwesen mit seinem malerischen Bauernhaus, den Oliven- und Orangenhainen und der Blick auf die umgebende hügelige Landschaft wurden zu Hauptmotiven seiner späten Landschaftsbilder.

In dieser späten Schaffensphase (1908-1915) ist eine Werkgruppe von bis zu 15 Gemälden entstanden, die im Sujet unserem Bild gleichen: der Blick auf die Ferme, die halb hinter Bäumen verborgen ist; in einigen Bildern – so auch hier –ist eine schemenhaft erkennbare Person im Bildmittelgrund zu erkennen.

Ungefähr die Hälfte der Gemälde aus dieser Werkgruppe befinden sich in öffentlichem Besitz wie zum Beispiel im Metropolitan Museum, New York, der Barnes Collection, Philadelphia und in der Sammlung des Renoir Museums, Cagnes (4-5 Bilder).